Signos

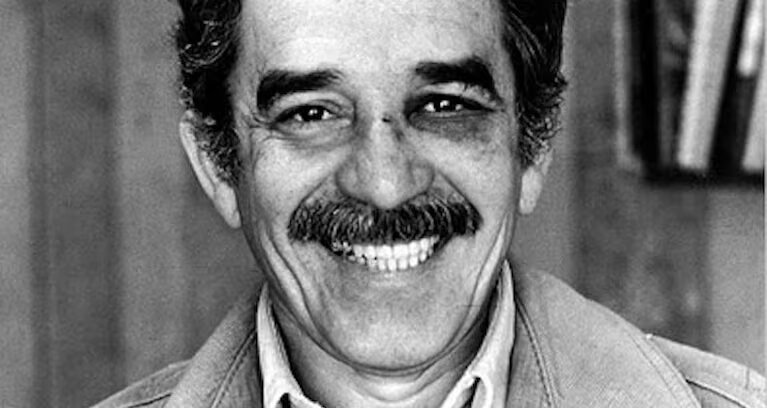

En el 76, en la Cineteca Nacional de México recibió uno de Vargas Llosa en pleno rostro como castigo por contarle en Barcelona a su mujer (la de Varguitas; Mercedes, la de García Márquez, ya conocía esa historia) la infidelidad con una sueca, según se supo en medio mundo. En el 52 había recibido el primero, en la boca misma de su amor propio, con el puño insolente del menosprecio del editor Guillermo de la Torre, cuñado de Borges, quien no sólo le había rechazado la publicación de su primera novela, “La hojarasca”, en la Editorial Losada de Argentina, sino que le mandó decir al entonces soñador y anhelante veinteañero que él, García Márquez, no era escritor ninguno y que mejor se dedicara a otra cosa. Y ahora muerto, en la nariz de su memoria recibió de sus hijos un tercer puñetazo con la publicación en 2024 de ‘su novela’ “En agosto nos vemos” (así titulada por ellos y manoseada por quién sabe qué clase de redactores sobre unos originales escritos entre los médanos de la demencia senil de quien siendo el escritor acaso más original de la historia de la literatura por el universo incontrastable de sus fabulaciones y sus letras, bien sabía que esa ‘obra’ era sólo un ejercicio de sobrevivencia en el ocaso de su vida toda en la escritura, y en realidad una caricatura apenas comparada con los clásicos de sus mejores días y que no era ni podía ser, por tanto, para publicarse con la dignidad de su nombre, como sólo por dinero y como si no les hubiese legado de sobra, decidieron hacer sus herederos, que del mismo modo decidieron traicionarlo vendiendo los derechos de “Cien años…” para una posteridad condenada a la historia del olvido como todas las creaciones industriales del espectáculo de los tiempos últimos de la cultura digital). De modo que un puñetazo en vida por no publicarle un primer gran libro y otro por publicarle uno final que ni era ni servía. Y acaso el derechazo de Varguitas en el ojo izquierdo haya sido el menos injurioso de todos. Porque el más diverso y copioso entre los mejores escritores de todos los tiempos lo había enaltecido antes nada más ni nada menos que como un deicida al que consagró su devoción con un ensayo suyo que ahora se cuenta entre sus propios clásicos -recién reeditado, por cierto, con otros del peruano- y con cuya tesis magistral concluyó su doctorado en Letras, en España. Y así, tanto el chisme como el puñetazo como el pleito entre los Nobel, como el sabio panegírico sobre el deicidio literario han pasado a la historia en tanto que pasajes memorables de ambos genios. El del editor argentino, por su parte, le granjeó el abrazo y el impulso de sus grandes y sabios amigos barranquilleros -conocidos luego en el mundo gracias a él- para redoblar sus ímpetus creativos como ese escritor universal que ellos sabían desde entonces que llegaría a ser. Y el de sus hijos sólo puede ser atribuible a los humanos males del desamor y la codicia. Nada del otro mundo en los paisajes contrastantes del alma humana y tan propia en el reino de las celebridades. Por lo menos Gabo no tuvo que padecer en vida historias personales y familiares tan ingratas y tan rotas y miseras como la de su ídolo Ernest Hemingway, cuyo infierno con sus hijos y en el último de sus cuatro matrimonios lo llevó al suicidio justo cuando Gabo llegaba desde Nueva York con su familia a la Ciudad de México tras un muy largo y extenuante viaje carretero entre los muladares de la segregación racial ‘americana’, fracasado entonces en su primera relación con la Revolución castrista cuyos nuevos directivos de Prensa Latina en La Habana, a donde había llegado con su amigo Plinio Apuleyo desde las redacciones apremiadas por la dictadura venezolana, le hicieron la vida imposible en la corresponsalía estadounidense apenas haber llegado a ella, como apenas haber llegado a México convocado por su amigo Mutis escribió en el suplemento cultural del entonces influyente semanario de Pagés, el “Siempre”, la nota respectiva de la muerte del gran escritor de la igualmente inmortal “Generación perdida”, la misma de Faulkner, al tiempo que descubría, asimismo, y se sumergía en el asombroso reino inconcebible de la narrativa rulfiana y de otras latinoamericanas apenas descubiertas por él tras su andar sobre los pasos de sus autores favoritos rusos, estadounidenses, ingleses y franceses, y de cuyos descubrimientos narrativos y formas nativas e híbridas de fabular emanaría el nuevo portento macondiano y su universo de historias tan inverosímiles y deslumbrantes y conmovedoras como las de los cuentos de “Los funerales de la Mamá Grande” en el preámbulo de la catarsis mundial anunciada de “Cien años…”.

SM